cocoon

Ausgangssituation

Die Komplexität und die geforderte Entwicklungsgeschwindigkeit mechatronischer Produkte erfordern eine intensive Kommunikation und Kollaboration in interdisziplinären Entwicklungsteams. Verteilte Standorte dieser Teams, gemeinsame Entwicklungen mit Lieferanten und Integratoren und auch der Einbezug externer Spezialisten erschweren einen schnellen reibungslosen Entwicklungsprozess, da die Koordination und die gemeinsamen Arbeitssitzungen einen grossen zeitlichen und finanziellen Aufwand erfordern. Der Bedarf an methodischer und technologischer Unterstützung wurde im Vorfeld der Formierung des WTT-Konsortiums Mittelland W6 im Gespräch mit mehreren Industrievertretern erkannt.

Im Vorfeld dieses Projektes wurde von der ETH Zürich eine Situationsanalyse bei verschiedenen industriellen Anwendern von Kommunikations- und Kollaborationssystemen gemacht. ("How do you do? - Industrielle Nutzung von Methoden und Technologien für Kommunikation und Kollaboration")

Dabei wurden in einer E-Mail-Befragung und in persönlichen Interviews insgesamt 65 Unternehmen befragt. In dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass moderne Kommunikationstools wie Video- und Datenkonferenzsysteme und auch digitale Whiteboards noch selten in der Industrie eingesetzt werden.

Ausserdem neigen die Anwender von Kommunikationstechnologien immer noch dazu, über Distanz nur zweckgebundene Aktivitäten wie Präsentationen, Abstimmungen, Definition von weiterem Vorgehen oder Aufgabeverteilung durchzuführen. Ein gemeinsames Arbeiten im Sinne einer effektiven Kollaboration erfolgt kaum mit Hilfe von technologischer Unterstützung über Distanz, sondern geschieht eher vor Ort. Dies ist einerseits auf beschränkte Interaktionsmöglichkeiten und die Qualitätsprobleme der heutigen Tools zurückzuführen, andererseits ist auch die Unkenntnis über die technologischen Möglichkeiten und welche Tools und Methoden für welche Prozesse eingesetzt werden können, ein gewichtiger Grund. Weiterhin hindernd ist auch die oft beobachtete Gegebenheit, dass zwar in technologische Infrastruktur investiert wurde, jedoch weder die Mitarbeiter in deren Nutzung geschult wurden, noch Prozesse oder Arbeitsweisen angepasst wurden.

Die Studie zeigt ebenfalls, wie selten Kommunikations- und Kollaborationstools momentan effektiv eingesetzt werden, welche Probleme dabei auftreten, aber sie zeigt auch einen grossen, wachsenden Bedarf an technologischer Unterstützung für Gruppenarbeit über Distanz, denn heutige Produktentwicklungs- und Innovationsprozesse erfordern eine intensive internationale Zusammenarbeit von Spezialisten unter-schiedlicher Disziplinen.

Obwohl viele Firmen in Videokonferenzsysteme und CSCW-Programme investiert haben, wird diese Technologie selten oder ineffektiv genutzt. Stattdessen wird viel Geld und Zeit für Reisen aufgewendet und die Kapazitäten hochbezahlter Spezialisten schlecht genutzt. Wertvolle Entwicklungszeit geht verlo-ren, da Sitzungen zur Lösung oder Besprechung aktueller Problematiken nicht spontan abgehalten werden können.

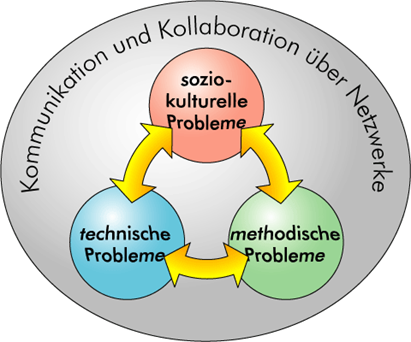

Die Studie zeigt auch, dass die geringe und ineffiziente Nutzung technologischer Kommunikations- und Kollaborationsmittel sowohl technische Gründe (komplizierte Systeme, unzulängliche Unterstützung der Prozesse, schlechte Übertragungsqualität) wie auch methodische und sozio-kulturelle Gründe hat.

Projekt cocoon

Im Rahmen des Projektes cocoon wird untersucht, wie die aktuelle Technologie zurzeit genutzt wird. Mit Workshops soll gezeigt werden, welche Prozesse sich mit gezieltem Einsatz von Methoden und Tools besser unterstützen lassen.

Die Konzeption, Entwicklung und Erprobung eines Meeting-Assistenten soll die Organisation und Durchführung von Meetings über Netzwerke vereinfachen und somit zur häufigeren und effektiveren Nutzung von informationstechnologisch unerstützten Umgebung führen.

Untersuchungen realer Businesscases in dieser Umgebung sollen Aussagen über Akzeptanz, Effizienz und sinnvolle Einsatzgebiete solcher kollaborativen Umgebungen liefern.

Ziele des Projektes

Die wirtschaftlichen Ziele liegen in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Industriepartner durch Erhöhung der Reaktions- und Entwicklungsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten. Die Projektresultate werden wissenschaftlich publiziert und später auch weiteren Unternehmen in Form von Vorträgen, Seminaren und Workshops zur Verfügung gestellt.

Die wissenschaftlich-technischen Ziele des Projekts cocoon lassen sich in 3 Bereiche unterteilen:

Analyse

In einer ersten Phase werden die Aussagen aus der Voruntersuchung verifiziert. Die Probleme der Industrie bei der Nutzung von technologischer Infrastruktur werden nach technischen, methodischen und sozio-kulturellen Aspekten analysiert.

Erarbeiten von Lösungen

Zu den 3 Problembereichen (Abbildung 1) werden gemeinsam Lösungen erarbeitet und bei den Industriepartnern implementiert.

Akzeptanz- und Effizienzuntersuchung

Eine Untersuchung der Geschäftsprozesse bei den Industriepartnern unter optimierten Bedingungen soll fundierte Aussagen über Akzeptanz und Effizienz der Nutzung einer IT-unterstützten Umgebung für Kommunikation und Kollaboration ergeben.

Analyse

Die Aussagen der im Vorfeld dieses Projektes getätigten Studie (How do you do? - Industrielle Nutzung von Methoden und Technologien für Kommunikation und Kollaboration) werden wissenschaftlich verifiziert. Dazu werden die frühen Phasen der Produktentwicklung bei realen Projekten der Industriepartner beobachtet und untersucht, da diese sehr kommunikations- und kollaborationsintensiv sind. Diese Analyse erfolgt in den Gebieten technische Probleme, methodische Probleme und sozio-kulturelle Probleme und in deren gegenseitigem Abhängigkeitsverhältnis

Analyse technische Probleme

- Infrastruktur: Der unbestrittene Bedarf an Kollaboration über Netzwerke hat bei vielen Firmen zu Investitionen in Infrastruktur für diesen Bereich geführt. Eine zentrale Beschaffung oder die Konzeption solcher Systeme durch die IT-Abteilungen kann zu Lösungen führen, welche nicht optimal auf die Anforderungen der Anwender zugeschnitten sind. Die Analyse laufender Geschäftsprozesse soll aufzeigen, welche Infrastruktur vorhanden ist, wie diese eingesetzt wird und welche Infrastruktur (zusätzlich oder an Stelle) benötigt wird.

- Organisation und Handling: Ein nicht zu unterschätzendes Problem liegt gemäss der Voruntersuchung darin, kollaborative Meetings zu organisieren und aufzustarten. Die Koordination aller notwendinotwendiger Teilnehmer, Räume und technologischer Infrastruktur ist aufwändig und erfordert einen grossen zeitlichen Vorlauf. Die Inbetriebnahme der erforderlichen Infrastruktur und die Kontaktaufnahme zum Kollaborationspartner erfordert häufig die Unterstützung durch Systembetreuer. Die Analyse soll diese Probleme detailliert aufzeigen.

Deliverables

Anforderungsliste für an die jeweiligen Arbeitsprozesse angepasste IT-Systeme. Aufzeigen des Handlungsbedarfs zur Weiterentwicklung einer neuen Kollaborationstechnologie. Verifikation der im Projekt geplanten Themenpunkte.

Analyse methodische Probleme

Methoden und Modelle: Das Beherrschen der Geschäftsprozesse gehört zu den Kernkompetenzen der Unternehmen. Die Verteilung dieser Prozesse auf Personen und Teams, welche räumlich verteilt sind, verursacht jedoch neue Probleme, da bewährte, über Jahrzehnte weiterentwickelte Methoden sich nicht optimal an die neuen Anforderungen anpassen lassen. Die Analyse der Geschäftsprozesse bei den Industriepartnern und der dabei angewandten Methoden soll aufzeigen, wo die methodische Prozessunterstützung angepasst oder renoviert werden muss.

Deliverables

Auflistung der für eine Optimierung in Frage kommenden Prozesse. Erweiterung und Adaption bestehender Prozesse. Integration (Berücksichtigung) der technischen Infrastruktur in die bestehenden Prozessabläufe.

Analyse sozio-kulturelle Probleme

Der Anwender als Mensch und Teil des Systems: Die Zusammenarbeit mit Spezialisten unter-schiedlicher Disziplinen und in Arbeitsgruppen erfordert das Einhalten von speziellen Verhaltens- und Spielregeln. Die langsame Veränderung der Geschäftsprozesse von der Einzelarbeit über sequentielle Gruppenarbeit bis zur simultanen Teamarbeit und dem Collaborative Engineering hat zu einer Arbeits- und Unternehmenskultur geführt, die ein meist angenehmes und effektives Zusammenarbeiten erlaubt. Die noch neue Zusammenarbeit über Netzwerke, bei denen der direkte persönliche Kontakt nicht gegeben ist, öffnet ein grosses Problemfeld im sozialen und kulturellen Bereich. Die Untersuchung bei den Industriepartnern soll zeigen, wie mit dieser neuen Herausforderung umgegangen wird, wo Probleme und Handlungsbedarf bestehen und welche Aspekte bei der Konzeption solcher Kommunikationsumgebungen und der darin angewandter Methoden zusätzlich berücksichtigt werden müssen. Diese Analyse ist für den Forschungspartner aus arbeitspsychologischer, wie auch sozio-kultureller Sicht interessant und wichtig, da daraus Empfehlungen für die Methoden- und Arbeitsplatzgestaltung, sowie für die Schulung und Ausbildung der Anwender abgeleitet werden.

Deliverables

Liste der derzeit vorhandenen Akzeptanzhemmer. Liste der möglichen Akzeptanzförderer.

Erarbeiten von Lösungen

Die in der Analyse erarbeiteten und detaillierten Probleme ergeben Anforderungslisten und -kataloge, welche einerseits der Forschung wichtigen Input und Anstösse geben, andererseits der in diesen Berei-chen entwickelnden und produzierenden Industrie wertvolle Hinweise und Potentiale aufzeigen. Im Rahmen dieses Projektes werden nur zu einigen ausgewählten Problemen Lösungen konzipiert und als Prototypen umgesetzt. Es sind dies Probleme, deren Lösung eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Industriepartnern als Anwender und dem Forschungspartner mit Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen erfordern und deren Lösung einen grösstmöglichen Einfluss auf die Verbesserung der Kommunikation und Kollaboration über Netzwerke und auf die Effizienz und Akzeptanz solcher Umgebungen haben.

Lösung technische Probleme

Infrastruktur: Die Analyse der vorhandenen Infrastruktur dient einerseits dazu, den beteiligten Industriepartnern aufzeigen, welche Geschäftsprozesse damit sinnvoll unterstützt werden können und wie die Infrastruktur zweckmässig ergänzt und erweitert werden kann. Die derzeitige Gestaltung der Sitzungsräume und die Anordnung der technologischen Infrastruktur ist meist weder auf die ergonomischen Anforderungen der Benutzer noch auf die methodische Prozessunterstützung angepasst. In enger Zusammenarbeit zwischen den Industriepartnern als Anwendern und dem Forschungspartner mit Prozess-, Technologie-, Arbeitspsychologie- und Ergonomiekompetenz werden individuelle innovative Lösungen erarbeitet und implementiert, welche auf die jeweiligen Geschäftsprozesse und betrieblichen Anforderungen ausgerichtet sind. Schwerpunkte sind neben der intuitiven, der bisherigen analogen Arbeitsweise entsprechenden Interaktion eine möglichst natürliche Repräsentation der über Netzwerke zugeschalteten Teilnehmer am Ort der Aktion. Kommerziell erhältliche Systeme und Komponenten werden mit Forschungsresultaten zu neuartigen Gesamtsystemen kombiniert, welche eine neue Qualität bei der Kollaboration über Netzwerke ermöglichen.

Deliverables

Von den Ergebnissen werden auch weitere Unternehmen profitieren können, da als Resultat dieser Analyse ein Katalog "technologische Hilfsmittel für Geschäftsprozesse" erstellt wird.

- Testumgebung, Zukunftslabor: Von der 'Virtual Reality'-Forschungsgruppe wurden in den letzten Jahren einige Lösungen für lokale und verteilte Kommunikation und Kollaboration erarbeitet. Dieses Projekt gibt die Möglichkeit, diese Hard- und Softwarelösungen im realen Umfeld zu testen und die weitere Forschung auch in anderen Projekten zu dieser Thematik mit den Resultaten dieser Anwenderstudien voran zu treiben. Den Industriepartnern ergibt sich so ein Einblick in zukünftige technologische Möglichkeiten und eine benutzerorientierte Einflussnahme auf weitere Entwicklungen und Forschungen.

- Organisation und Handling: Meetings mit verteilten Teilnehmern zu planen, koordinieren und aufzustarten, stellt viele Projektleiter gemäss der Voruntersuchung vor Probleme. Die Koordination von Teilnehmern, Räumen, Infrastruktur und Informationen erfordert oft einige Loops und benötigt einen grossen zeitlichen Vorlauf, weshalb spontane bedarfsbedingte Adhoc-Meetings selten einberufen werden. Doch gerade die Möglichkeit spontaner Meetings ist ein grosser Vorteil einer vernetzten Kollaborationsumgebung, da dadurch Zeit und Kosten für zusätzliche lokale Meetings mit physischer Präsenz aller Teilnehmer eingespart werden und die Entwicklungsgeschwindigkeit gesteigert werden kann. MeetingPlanner, welche z.B. Funktionalitäten von MS-Outlook oder Lotus-Notes nutzen, können dazu eingesetzt werden, lokale Meetings zu planen und zu koordinieren. Tools und Konzepte wie Skype, div. Messengerprogramme oder OpenScape ermöglichen einen Überblick über die Anwesenheit und Medienverfügbarkeit von Kommunikationspartnern. Für die Planung und Koordination von technologieunterstützten Meetings über Netzwerke sowie der thematischen Vorbereitung bieten diese Tools jedoch nicht die erforderlichen Funktionalitäten. Zur technologischen Unterstützung von Geschäfts- oder Teilprozessen existieren bereits verschiedene kommerziell erhältliche Lösungen. Diese sind für sich meist einfach und intuitiv zu bedienen, jedoch lassen sie sich meist nur aufwändig zu erweiterten Systemen kombinieren und sind dann als Gesamtlösung nur als Ansammlung einzelner Subsysteme und somit sehr kompliziert aufzustarten und zu bedienen.

Deliverables

"Meeting Assistent" Zur Lösung der Probleme vom Beginn der Planung bis zum Aufstarten eines Meetings wird im Rahmen dieses Projektes ein "Meeting Assistent" entwickelt. Mit diesem Tool sollen die Abläufe vom Planen bis hin zum Meetingbeginn vereinfacht werden. Funktionalitäten zum Koordinieren, Informieren und Einladen von Personen, Verfügbarkeit und Reservation von Räumen und Informationen über den aktuellen Status der Infrastruktur werden kombiniert mit der Möglichkeit der Vorkonfiguration der Meetingumgebung (inkl. Raumsteuerung) bis hin zum automatischen Aufstarten aller Systeme und der Kommunikationsverbindung. Dem Meetingleiter wird somit ein Tool bereitgestellt, welches ihn bei seinen Tätigkeiten zum Beispiel mit folgenden Funktionalitäten unterstützt:

- Automatischer Terminabgleich unter Berücksichtigung eines Zeitfensters und Vorgabe von Muss- und Sollteilnehmern.

Abklärung möglicher und verfügbarer Meetingräume und der Infrastruktur gemäss definierbarer Anforderungen (Art der Veranstaltung, Anzahl Personen, angewandte Methoden, benötigte Infra-struktur etc.) Der Meetingassistent kennt dabei alle relevanten Informationen über die Räume und Geräte und kann auf Planungsfehler oder Besonderheiten (Gerätedefekte, netzwerkspezifi-sche, bauliche und weitere Besonderheiten, etc.) hinweisen. - Nach der automatisierten Koordination von Personen, Räumen und Infrastruktur: Einladung (inkl. Reminder) und Versand von erforderlichen Informationen und Unterlagen zur individuellen Vorbereitung.

- Anhand eines virtuellen Abbildes des Meetingraums, kann eine Vorkonfiguration der Umgebung vorgenommen werden (welche Geräte müssen wann zur Verfügung stehen und eingeschaltet sein, welche Daten sollen wo gezeigt oder bearbeitet werden, Definieren von Settings für Kameras, Mikrofone und Lautsprecher, Einstellen von Raum-Ambiente wie Licht, Rollladen, Lüftung, Klima, Heizung etc. Anhand einer Simulation kann diese Konfiguration im Vorfeld vom Meetingleiter überprüft werden.

- Bis zum Meeting wird der Assistent den Meetingleiter über Veränderungen informieren (personell, Infrastruktur etc.), damit dieser reagieren, Methoden oder Themenpunkte anpassen kann und vor Überraschungen zu Meetingbeginn verschont bleibt.

Vor dem Meeting gibt der Assistent den Raum für die eingeladenen Teilnehmer frei, startet alle Systeme und die Kommunikationsverbindung, überträgt alle Settings auf die Geräte und den Raum. - Der Meeting Assistent ist als modulares Tool konzipiert und ermöglicht die Integration von weiteren Funktionalitäten.

- Der Meeting Assistent soll die Planung von Meetings vereinfachen und beschleunigen, somit auch kurzfristige Sitzungen ermöglichen und die Schwelle, eine technologisch unterstützte Kommunikations- und Kollaborationsumgebung einzusetzen, senken.

Lösung methodische Probleme

Die meisten Geschäftsprozesse und Methoden basieren auf altbewährten Modellen. Analog zu der Optimierung der technischen Infrastruktur und in deren Einflussfeld werden diese Modelle im Rahmen dieses Projektes auf ihre mögliche Portierung in ein technologisch-kollaboratives Umfeld untersucht und überarbeitet.

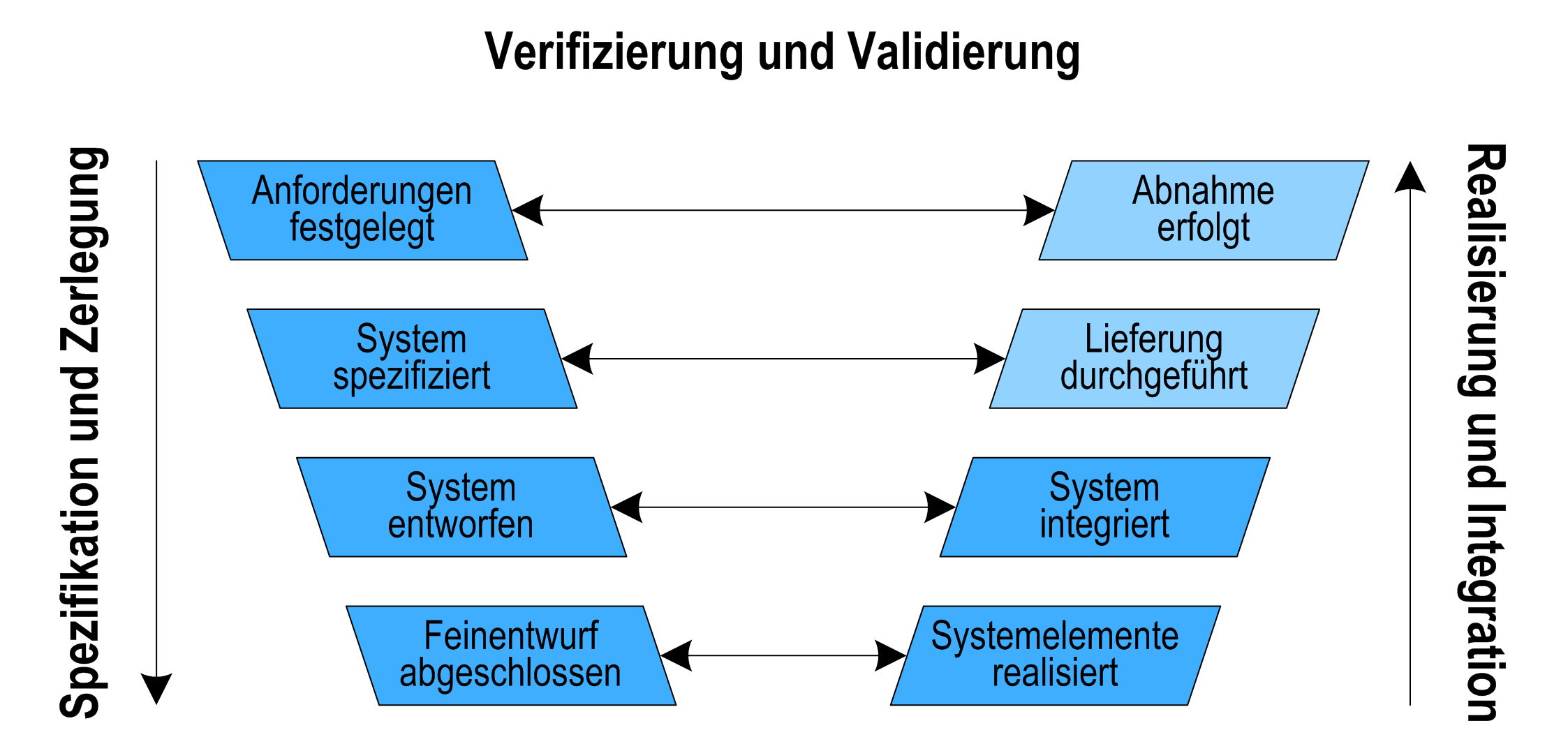

Einen interessanten Ansatz für eine Adaption beinhaltet das V-Modell, welches zurzeit in der Medizinaltechnik und bei der Fahrzeugentwicklung (BMW) eingeführt wird

V-Modell

Das Verhalten komplexer Produkte - insbesondere der mechatronischen Systeme - ist bestimmt durch Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teilkomponenten. Aus diesem Grund ist ebenfalls auch ein integrierter, interdisziplinärer Entwicklungsansatz notwendig. Dies erfordert, dass eine Kommunikation über die traditionellen Grenzen hinaus zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik in den frühen Phasen einer Produktentwicklung notwendig wird. Dieser Anforderung wird durch ein multidisziplinäres Team begegnet, welches sich auf den Möglichkeiten der Kommunikation und Kollaboration abstützt. Darüber hinaus hängt der Erfolg eines Produktes von der Fähigkeit des Teams ab, ein gemeinsames Denken für die gestellte Aufgabe zu entwickeln, für den Prozess und die entsprechenden Funktionen der Teammitglieder. Die Koordination und der Austausch von Information zwischen den Teammitgliedern in einem heute üblichen verteilten Entwicklungssystem sind technisch aufwändig und zeitraubend, wobei unterschiedliche Standorte und Zeitzonen die Kommunikation erschweren.

Der oben beschriebene Sachverhalt der geographisch und zeitlich verteilten Aufgaben und des daraus resultierenden Kollaborationsbedarfs wird durch die klassische serielle Betrachtungsweise des Produktentwicklungsprozesses nicht abgebildet. Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in einem mechatronischen Entwicklungsprozess liesse sich besser anhand eines so genannten "V-Modells" darstellen [2]. Das V-Modell ist als Leitfaden zum Planen und Durchführen von informationstechnischen Entwicklungsprojekten unter Berücksichtigung des gesamten Systemlebenszyklus konzipiert. Im Gegensatz zu einem klassischen Phasenmodell werden im V-Modell lediglich Aktivitäten und Ergebnisse de-finiert und keine strikte zeitliche Abhängigkeit gefordert.

Das V-Modell, welches eigentlich aus der Softwareentwicklung stammt, soll aber auch auf einen Produktentwicklungsprozess angewandt werden.

Gelingt dieser Transfer des Modells, so können auch Regeln, die bislang für Informatikentwicklung erstellt wurden, ebenfalls auf die Produktentwicklung umgesetzt werden. Basis für den Einsatz des V-Modells ist die Kommunikation und Kollaboration, die in den einzelnen Blöcken, aber auch zwischen diesen stattfinden muss. Man erkennt insbesondere, an welchen Stellen eine Zusammenarbeit notwendig ist.

Somit stellt die ständige Kommunikation und Kollaboration sicher, dass:

- die Projektrisiken minimiert werden,

- die Qualität verbessert bzw. gewährleistet wird,

- die Gesamtkosten über den gesamten Projekt- und Systemlebenszyklus eingedämmt werden,

- die Kommunikation zwischen allen Beteiligten verbessert wird.

Deliverables

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes soll untersucht und nachgewiesen werden, ob die Adaption des V-Modells auf einen Produktentwicklungsprozess durchführbar ist, an welchen Stellen in den zu untersuchenden Geschäftsprozessen eine Kollaboration auftritt, wie sie durch die derzeit vorhandenen IT-Kollaborationsmittel abgedeckt werden und welche zusätzlichen Anforderungen derzeit noch nicht abgedeckt werden.

Lösung sozio-kulturelle Probleme

Die meisten Probleme der Benutzer gründen auf Unkenntnis und Unwissenheit über ein neues IT-unterstütztes kollaboratives Arbeitsumfeld. Oft wird den Anwender eine Technologie zur Verfügung gestellt ohne sie entsprechend einzuweisen und zu schulen. Infolge Zeitmangel und um laufende Entwicklungen nicht zu stören, erfolgt die Schulung zur Nutzung der Technologie durch den Systemlieferanten meist nur technikbezogen, aber nicht prozessorientiert. Mindestens genauso wichtig wie die Bedienung der Infrastruktur ist jedoch auch die Kenntnis über das Verhalten, die Arbeitskultur, die sinnvollen Einsatzgebiete, einsetzbare Methoden und das gezielte Nutzen der Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeitsqualität und Effizienz. Diese Schulung kann von den Systemlieferanten und von den Unternehmen selbst nicht angeboten werden, da es dazu interdisziplinäre Kompetenzen in Bezug auf Technologie, Prozesse, Methodik und Didaktik erfordert. Im Rahmen der Analyse werden schulungsrelevante Aspekte Bereich systematisch erfasst. Die didaktische Aufbereitung resultiert in unterschiedlichen Schulungsprogrammen, die als Workshops und Seminare bei den beteiligten Industrie-partnern angeboten werden um die Akzeptanz und die Effizienz zu steigern. Im Rahmen des Lehrauftrags des Forschungspartners werden Vorlesungen und Übungen für Studenten angeboten um die folgenden Generationen optimal auf die veränderten Anforderungen vorzubereiten. Mittels Vorträgen und Seminaren wird das erarbeitete Know-how auch an weitere Anwender und Unternehmen weitergegeben.

Deliverables

Schulungs- und Trainingsprogramme, Workshops, Seminare, Vorlesung, Vorträge...

Effizienz- und Akzeptanzuntersuchungen

Es gibt bis anhin keine Untersuchungen, welche die Effizienz von vernetzten Kollaborationsräumen mit exakten Zahlen belegen und somit interessierten Anwendern einen Anhaltspunkt über mögliche Vorteile geben können. Im Rahmen dieses Projektes sollen Untersuchungen mit verschiedenen Testgruppen (Studenten und industriellen Anwendern) in universitärer Experimentier- und Lehrumgebung und von realen Businesscases bei Industriepartnern Aufschluss über die Akzeptanz technologisch unterstützter Kommunikations- und Kollaborationsumgebung geben. Hierfür müssen geeignete Messmethoden erarbeiten werden, die einerseits erlauben, die Effizienz der neuen vernetzten Arbeitsumgebung zu erfassen, andererseits aber auch die Belastung des Anwenders (sog. 'cognitive load') ermitteln. Beide Punkte haben wesentlichen Einfluss auf die Akzeptanz einer neuen Arbeitsumgebung und damit auf den nachhaltigen Einsatz in einem Unternehmen. Untersuchungen von realen Geschäftsprozessen bei den Indust-riepartnern sollen aufzeigen, wie sich der Einsatz einer vernetzten Kommunikations- und Kollaborationsumgebung bezüglich Kosten- und Zeitersparnis, Mitarbeiterzufriedenheit etc. auswirkt.

Deliverables

- Erstellen von geeigneten Testszenarien, welches die IT-Unterstützung erfordern, aber nicht durch fachspezifisches Vorwissen beeinflusst werden.

- Durchführung von Anwenderstudien in der Industrie und im universitären Umfeld.

- Erstellen eines Massnahmenkatalogs zur Steigerung der IT-Akzeptanz für kollaborative Geschäftsprozesse.