Abgeschlossene Projekte

Virtual Reality Language Learning (71576.1 INNO-SBM)

abc Sprachschulen hat mehrere Probleme beim Erlernen einer Fremdsprache festgestellt: (i) Mangel an Zeit, um persönlich an Kursen teilzunehmen; (ii) das aktuelle Lehrmaterial konzentriert sich auf das Verstehen einer Sprache (Hören), aber es wird wenig unternommen, um freies Sprechen zu fördern; (iii) das aktuelle Lehrmaterial ist unflexibel und passt sich nicht automatisch dem Fortschritt der Lernenden an (z.B. an Niveaus unter C1/C2); (iv) erfolgreiches Sprachtraining sollte nicht nur eine neue Sprache lehren und üben, sondern auch teilweise die Kultur dieses Sprachraums vermitteln: „als ob man dort wäre“.

Basierend auf den oben genannten Problemen, stellen wir uns eine hoch immersive und adaptive Umgebung vor, die über verschiedene technische Mittel wie die zunehmend verfügbare Virtual-Reality (VR)-Technologie zugänglich ist. VR transportiert dabei die Sprache und teilweise die Kultur in eine authentische visuelle Atmosphäre, die die Lernenden auch dazu ermutigt, mit KI-Avataren innerhalb dieser virtuellen Umgebung zu sprechen.

Virtual Reality Extension for Digital Twins of Machine Tools (VREX-DTMT) (Innosuisse 36484.1 IP-ICT)

Der digitale Zwilling, der eine virtuelle Darstellung von Prozessen, Produkten und Maschinen darstellt, bietet neue Möglichkeiten der Wertschöpfung. Es wird erwartet, dass der weltweite Markt bis 2026 eine Größe von 48,2 Milliarden USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 58 % erreichen wird [1]. Dies ist besonders relevant für den Fertigungssektor, in dem hohe Potenziale gesehen werden, jedoch kommerziell erfolgreiche Implementierungen noch selten sind, abgesehen von einigen berühmten Beispielen wie dem „Power-by-the-Hour“-Service von Rolls Royce.

Im Rahmen dieses Projekts wollen wir diese Potenziale in der Schweizer Werkzeugmaschinenindustrie durch die Entwicklung von vier digitalen Zwillingslösungen ausschöpfen, die die Produktivität eines Assets über seinen gesamten Lebenszyklus steigern. Dies umfasst virtuelle Prozessaufbauten und Kollisionsdetektion sowie Virtual-Reality (VR)-Schulungen und -Unterstützung für Bediener (für Wartung und Reparatur). Wir streben dies in einem Konsortium mit drei Implementierungspartnern an, darunter Siemens, ein Anbieter von Maschinensteuerungen, Reishauer, ein Werkzeugmaschinenhersteller und Siemens-Partner, sowie Sensoryx, ein Startup-Unternehmen für VR-Technologie.

Die Implementierungspartner erwarten erhebliche Vorteile durch die Umsetzung der Projektergebnisse, mit einer erwarteten jährlichen Umsatzsteigerung von CHF 24 Mio. bis 2027. Im Detail plant Reishauer, sein digitales Geschäft auszubauen, indem die in diesem Projekt entwickelten Lösungen in einem „Pay-per-Use“-Modell angeboten werden. Darüber hinaus beabsichtigt Siemens, das Geschäft mit bestehenden Partnern – einschließlich Reishauer – auszubauen und neue Kunden durch die Integration der VR-Erweiterung in ihren digitalen Zwilling von Maschinensteuerungssystemen zu gewinnen. Schließlich strebt Sensoryx an, ihr B2B-Geschäft auszubauen und sich als führender Anbieter von VR-Technologie im Fertigungssektor zu etablieren.

Abgesehen von der erwarteten Umsatzsteigerung wird dieses Projekt Prozesse virtualisieren, die derzeit mit realen Industrieanlagen durchgeführt werden, und somit zu erheblichen Energieeinsparungen führen, während eine nachhaltige, menschenzentrierte und integrative digitale Transformation im Fertigungssektor gefördert wird.

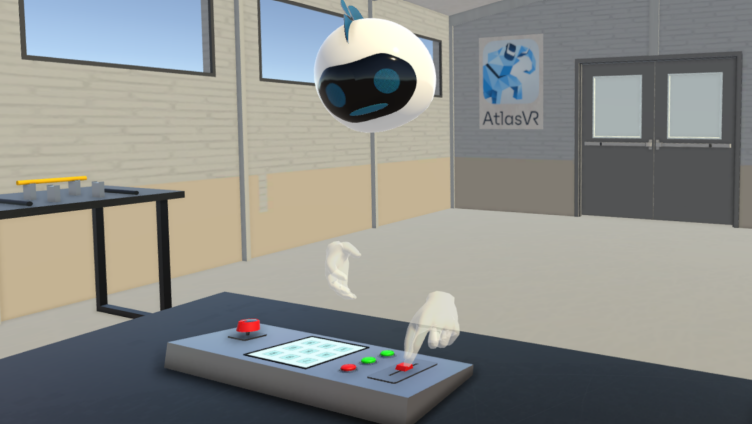

Atlas Recorder (66423.1 INNO-ICT)

Das Training in virtueller Realität (VR) bietet erhebliche Vorteile gegenüber traditionellen Methoden, jedoch bestehen weiterhin Herausforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit und schnelle Implementierung. Um dieses Problem zu lösen, schlagen wir ein Konzept vor, das die Beschleunigung der Erstellung von Trainingssequenzen ermöglicht, indem die Aufzeichnung von Referenzbewegungen direkt in VR erfolgt. Ein erfahrener Experte kann so die Trainingssequenz durchlaufen, während seine Bewegungen aufgezeichnet werden, wodurch ein Beispiel entsteht, dem unerfahrene Lernende folgen können.

Um vorab aufgezeichneten Sequenzen zu folgen, ist eine Wiedergabefunktion erforderlich, die auf zwei Arten realisiert werden kann. Erstens kann sie einfach die Bewegung aller beweglichen oder relevanten virtuellen Objekte anzeigen und dabei nur die Bewegung visualisieren, ohne Kenntnis des Verhaltens der jeweiligen virtuellen Objekte. Alternativ werden nur die virtuellen Interaktionen des Experten (d. h. von den VR-Controllern) aufgezeichnet und durch eine Simulation wiedergegeben. Dieser Ansatz kann zwar rechnerisch aufwendiger sein, liefert jedoch reichhaltigere Informationen über Kollisionen, Interaktionen zwischen Objekten und deren Geschwindigkeit.

Unsere Methode hat das Potenzial, den Aufwand für die Erstellung von VR-Trainingssequenzen erheblich zu reduzieren, was eine schnellere Implementierung und Skalierbarkeit ermöglicht. Sie hat auch das Potenzial, die Konsistenz und Qualität des Trainings zu erhöhen, indem sie eine zuverlässige Referenzbewegung bietet, der die Lernenden folgen können. Zukünftige Arbeiten könnten die Wirksamkeit dieses Ansatzes in verschiedenen Kontexten untersuchen und weitere Optimierungsstrategien erforschen, um die Effizienz zu steigern und die Rechenkosten zu senken.

Die Einbindung eines realen Werkzeugs in eine virtuelle Schulungsumgebung der Rohrverbindungstechnik (Innosuisse 43670.1 INNO-ICT)

Der Einsatz der Virtuellen Realität (VR) für die Schulung und Ausbildung manueller Tätigkeiten birgt viele potenzielle Vorteile gegenüber einer traditionellen, realen Schulung. Allerdings ist es in der VR nur schwer möglich, reale Kräfte an den Anwender auszugeben. Daher soll in diesem Projekt ein neuer Ansatz verfolgt werden, welcher reale Werkzeuge in die virtuelle Trainingsumgebung integriert. Somit können beliebig viele virtuelle Trainingsszenarien erzeugt werden, welche zudem ein realistisches haptisches Empfinden erzeugen können.

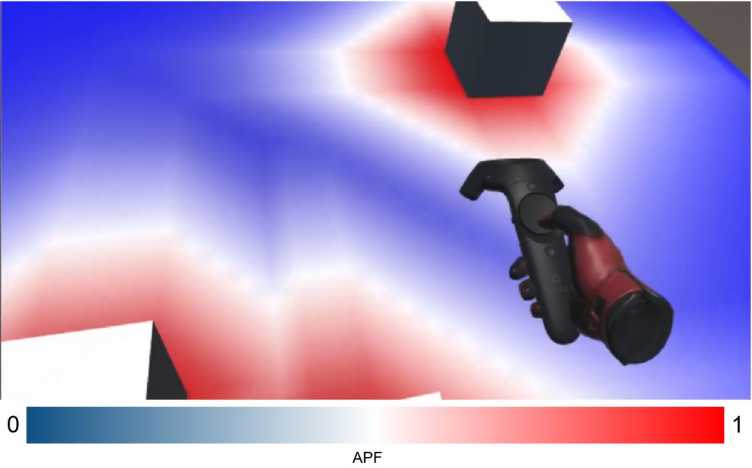

Collaborative Virtual Reality for Designing and Optimizing Production Facilities with a Focus on Critical Large Scale Operational Processes in the Virtual Twin (innosuisse 38431.1 IP-ICT)

Das Ziel dieses Projektes ist es, eine virtuelle Umgebung zu entwickeln, die unter Zuhilfenahme künsticher Potentialfelder erlaubt, dass mehrere Anwender gleichzeitig diese virtuelle Welt durch Laufen erkunden können. Hier sollen grosse Produktionsumgebungen unter Zuhilfenahme des digitalen Zwillings evaluiert werden.

VR-MTM (Eurostars E! 113504 VR-MTM)

Das Ziel dieses Projektes ist es, eine virtuelle Umgebung zu entwickeln, in der manuelle Tätigkeiten an einem Arbeitsplatz in der Produktion optimiert werden können. Durch diese neue virtuelle Umgebung soll die etablierte MTM unterstützt werden, so dass ein weiter Bereich unterschiedlicher Aktivitäten inklusive des Laufens und der Mehrbenitzer-Interaktion abgedeckt werden kann.Dadurch entfältt die Notwendigkeit, physische Protoypen eines Arbeitsplatzes zu errichten, was wiederum ur Folge hat, dass die MTM-Untersuchungen mit geringerem Zeitaufwand durchgeführt werden können.

MAPVI (SNF "Barrierefreie Besprechungszimmer für sehbehinderte Menschen"

Projektnummer: 200021E_177542")

In den letzten Jahren macht die Integration von blinden Personen (PVI = Persons with Visual Impairment) in die Teamarbeit mit Sehenden signifikante Fortschritte. Während der Inhalt der interaktiven Flächen bereits recht gut zugänglich gemacht werden kann, bleibt bislang insbesondere die Information, welche durch nonverbale Kommunikation (Zeigegesten, Körpersprache, Gesichtsausdrücke, etc.) übertragen wird, für die blinden Personen unzugänglich. Das Ziel von MAPVI ist es daher, auch diese nonverbale Kommunikation den blinden Personen zugänglich zu machen. Dazu wird zunächst untersucht, welche nonverbalen Kommunikationselemente überhaupt für blinde Personen während einer Teamarbeit relevant sind, um anschliessend geeignete Technologien für das Erfassen dieser nonverbalen Kommunikationselemente zu entwickeln. Diese Information werden anschliessend aufbereitet, so dass sie den blinden Personen zugänglich werden.

Zusammenfassend soll das Projekt blinde Personen vollumfänglich in Teamsitzungen integrieren.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit der ETH Zürich (Schweiz), der TU Darmstadt (Deutschland) und der Universität Linz (Österreich) durchgeführt.

externe Seite Link zur offiziellen MAPVI-Seite (auf Englisch)

Integrating neuropsychological aspects for redirection in virtual environments (SNF CR23I2_162752)

Das Ziel dieses Projektes war es, eine neue Dimension der Anwenderstudien für das Kaufverhalten von Kunden zu schaffen. Gleichzeitig sollte hierbei der existierende VR-Simulator nicht nur verwendet sondern auch weiterentwickelt werden. Hiermit sollten dann Studien in virtuellen Läden möglich werden, in welchen nicht nur das Laufen, sondern auch das Greifen von Objekten realisierbar ist, und in welchen auch die Interessens- und Fixierpunkte des Anwenders erfasst werden können.

User Interfaces for Brainstorming Meetings with Blind and Sighted Persons (DACH 1) (SNF CR21I2L_138601)

Das Projekt bearbeitet die Forschungsfrage, wie Blinde durch geeignete IT-Unterstützung besser an Arbeitssituationen teilnehmen können, bei denen sie eng mit Sehenden zusammenarbeiten. Dazu werden wissenschaftliche Fortschritte im Bereich (a) neuer Interaktionsgeräte und (b) neuer Interaktionstechniken angestrebt in Verbindung mit entsprechender (c) Forschung zur so genannten ‚eAccessibility‘.

Die Projektfinanzierung kommt vom Schweizer SNF, von der Deutschen DFG, und von dem Österreichischen FWF.

Development and Validation of a Virtual Reality Simulator including Haptics and Walking for Studies in Consumer Behavior Research (SNF 205121_153243)

Das Ziel dieses Projektes war es, eine neue Dimension der Anwenderstudien für das Kaufverhalten von Kunden zu schaffen. Gleichzeitig sollte hierbei der existierende VR-Simulator nicht nur verwendet sondern auch weiterentwickelt werden. Hiermit sollten dann Studien in virtuellen Läden möglich werden, in welchen nicht nur das Laufen, sondern auch das Greifen von Objekten realisierbar ist, und in welchen auch die Interessens- und Fixierpunkte des Anwenders erfasst werden können.

Immersive Virtual Environments (IVEs) Allowing Optimal Free Walking Experience in a Limited Physical Space (SNF 200021_127298)

Im Rahmen des erfolgreich beendeten SNF Projektes 200021_127298, “Immersive Virtual Environments (IVEs) Allowing Optimal Free Walking Experience in a Limited Physical Space” wurde ein VR-Simulator erforscht und entwickelt, welcher es dem Anwender erlaubt, durch echtes Laufen eine virtuelle Welt zu erkunden. Durch den Einsatz von "Optimal Control"-Technologien führt der Simulator den Anwender unmerklich auf Kreisbahnen, um somit die grosse virtuelle Welt in den kleineren physischen Raum zu komprimieren, in dem das System installiert ist. Somit kann der Anwender virtuelle Welten erleben und begehen, die wesentlich grösser sind als der des VR-Simulators.

ViRTUE, finanziert durch USZ Foundation

Das Projekt hatte als Zielsetzung, einen Virtual Reality Simulator "VIRTUE" zu erstellen, der es dem Pflegepersonal ermöglicht, die Ausbreitung von Krankheitserregern durch nicht-desinfizierte Hände zu sehen. Darauf aufbauen sollen weitere Funktionalitäten ermöglicht werden.

MERCO - KTI 16251.2 PFES-ES

Im Rahmen des Projektes "MERCO" wurde ein Telekollaborationssystem der nächsten Generation entwickelt. Das System sollte es erlauben, Körperhaltungen, deiktische Gesten und andere nicht-verbale Kommunikationselemente im Arbeitsraum in einem geometrisch korrekten Zusammenhang mit dem Inhalt der interaktiven Arbeitsfläche (Arbeitsfläche) darzustellen. Druch die iterativen Methoden und Techniken, die technischen Lösungen, und durch das experimentell überprüfte Wissen des MERCO-Projektes wird somit eine natürlichere und effizientere Teamarbeit über Netzwerke angestrebt. Als mögliches Anwendungsgebiet wird hier insbesondere die frühe Phase der Produktentwicklung angesehen.

CollaBoard - KTI 9017.1 PFES-ES

Im Rahmen des EUREKA Projekts 'CollaBoard' entwickelte, baute und evaluierte die Gruppe 'Virtual Reality' ein Gerät, welches die Zusammenarbeit geographisch verteilter Partner verbessert. Wenn zwei CollaBoards über ein Netzwerk miteinander verbunden werden, steht den Gruppen eine gemeinsame interaktive digitale Arbeitsfläche zur Verfügung. Die Überlagerung eines Live-Videos des jeweiligen entfernten Partners ('People on Content') erlaubt zudem die Übertragung von Metainformationen wie Gesten etc, was zu einer intuitiveren verteilten Zusammenarbeit führt.

CollaBoard ist ein europäisches Forschungsprojekt (EUREKA Projekt Nr. E! 4066). Die schweizerischen Aktivitäten werden von der KTI (Kommission für Technologie und Innovation) des BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) unterstützt (KTI Nr. 9017.1 PFES-ES).

Integration von papierbasierten Arbeitsmethoden in eine digitale Arbeitsumgebung - Hasler Stiftung

Im Rahmen eines von der Hasler-Stiftung geförderten Projekktes soltlen technische Übergänge zwischen analogen und digitalen Arbeitsweisen aufgezeigt sowie ihr Wissen hierüber vermittelt werden.

Ein zu erstellender Prototyp sollte aufzeigen, wie diese Kombination beider Arbeitsweisen realisiert werden kann.

GRID - Interne Finanzierung

GRID ist eine Technologie, die es erlaubt, mit mehreren Devices auf einem LC-display zu interagieren. Die zugrundeliegende Technologie nutzt die Tatsache, dass die LC-Matrix eines standardmässigen Displays für infrarotes Licht weitestgehend durchlässig ist. Durch den Einsatz von aktiven Interaktionsgeräten, welche infrarotes Licht aussenden, wird es möglich, dieses unter der LC-Matrix zu detektieren. Hierzu wird ein Feld von Infrarotdetektoren eingesetzt. Um zwischen mehreren Interaktionsgeräten unterscheinden zu können, werden diese getriggert und seriell in unterschiedlichen Zeitfenstern abgefragt.

COCOL - ETH-interne Finanzierung "FILEP"

Geänderte Arbeitsweisen unter Verwendung neuer Kollaborationstechnologie lassen sich nicht theoretisch vermitteln, sondern müssen an der Technologie selbst erfahren werden. Darüber hinaus soll hierdurch auch die Notwendigkeit für diese Technologie erlebt und so Akzeptanz für deren Einsatz geschaffen werden. Das Projekt 'CoCol' hat zum Ziel, Wissen über eine netzbasierte Zusammenarbeit zu vermitteln, welches so auf rein theoretischem Wege nicht möglich wäre. Das Schaffen von Akzeptanz gegenüber netzbasiertem Arbeiten, das Wissen über den richtigen Einsatz technologischer Hilfsmittel und die Erfahrung, wie diese einen Arbeitsprozess beeinflussen, lässt sich nur durch praktische Erfahrung in einem Szenario erreichen, welches durch das theoretische Wissen um die Technologie untermauert wird.

cocoon -KTI-Projekt Nr. 8418.1 ESP-ES

Globale verteilte Entwicklungsprozesse erfordern von der Schweizer Industrie verstärkt eine internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Im Rahmen des Projektes cocoon werden Geschäftsprozesse der Industrie untersucht, diese optimiert und die Wettbewerbsfähigkeit durch Entwicklung, Einführung und Schulung von neuen Methoden und einer sinnvollen Erweiterung der Kommunikations- und Kollaborations-infrastruktur gestärkt.

Ziele des Projektes waren: Erhöhung der Reaktions- und Aktionsgeschwindigkeit, Verkürzung von „time to market“, bessere Integration von Kunden und Partnern, Einsparung von Zeit und Reisekosten, Verbesserung der Kommunikation und Kollaboration.

cocoon wurde von der KTI (Kommission für Technologie und Innovation) des BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) unterstützt (KTI Nr. 8418.1 ESP-ES).

CRION - KTI-Projekt Nr. 6349.1 IWS-IW

Das Projekt "CRION" beinhaltet die Entwicklung und Erprobung einer technologieunterstützten digitalen Innovations- und Kommunikationsumgebung, mit deren Nutzung die frühen Phasen der Produktentwicklung effektiver und reproduzierbar gestaltet werden können. Diese Umgebung besteht aus Hardware- und Softwarekomponenten und wird durch darauf abgestimmte Methoden der Innovations- und Kreativitätstechnik ergänzt. Die daraus resultierenden Arbeitsplätze unterstützen Einzel- und Gruppenarbeit, wie auch das Arbeiten mit verteilten Teams. Wesentliches Merkmal dieser Kollaborationsumgebung ist Möglichkeit einer gleichzeitigen Interaktion (Schreiben, Skizzieren, etc.) aller beteiligten Teammitglieder, welche erst eine wirkliche Kreativsitzung ermöglicht.

Durch die neu entwickelte Interaktionstechnologie tritt die Bedienung des Computers in den Hintergrund und ermöglicht so vollumfänglich digitale Teamsitzung, ohne die störende Beeinträchtigung durch die Bedienung des Systems.

CO-ME - SNF

Die Gruppe 'Virtual Reality' beteiligte sich an einem NSF-Forschungsprojekt im medizinischen Bereich. Hauptaufgabe wird es dabei sein, ein neues Kraftrückkopplungsgerät zu entwerfen und zu entwickeln, mit dem der Anwender eine Krafteinwirkung am ganzen Körper erfahren kann. Innerhalb dieses Aufgabengebietes werden zwei mögliche Konzepte weiter verfolgt und ausgearbeitet. Dies ist zum einen ein netzähnliches Gerät, welches in der Lage ist, Strukturen zu erzeugen, welche sogar Überhänge besitzen dürfen. Bei dem anderen Gerät handelt es sich um ein sogenanntes Exoskeleton, also ein Kraftrückkopplungsgerät, welches allerdings auf völlig neuen Aktorwerkstoffen aufsetzt. Hier kommen sogenannte elektroaktive Polymere zum Einsatz, um die Grösse des Exoskeletons drastisch zu reduzieren.

blue-c II - ETH-internes Forschungsprojekt Nr. 0-21020-04

Entwicklung und Aufbau einer neuartigen Kollaborationsplattform zu Unterstützung lokaler und entfernter Zusammenarbeit

Am blue-c II Projekt waren fünf Professuren der ETH Zürich beteiligt. Die Gruppe 'Virtual Reality' entwickelte und implementierte im Rahmen des Projekts den HoloPort, ein Gerät zur besseren Unterstützung von Kollaborationsprozessen geographisch entfernter Teams. Der HoloPort gibt Personen trotz ihrer räumlicher Distanz das Gefühl, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Durch eine neuartige Kamerapositionierung ermöglicht der HoloPort zudem Blick- und Augenkontakt zwischen entfernten Personen.

Das blue-c II Projekt war ein Polyprojekt der ETH Zürich (ETH Stipendium Nr. 0-21020-04).

blue-c - ETH-internes Forschungsprojekt Nr. 0-23803-00

Immersives VR Projektionssystem mit simultaner Bildakquisition durch Verwendung aktiver Projektionsscheiben

Im Rahmen des Forschungsprojektes blue-c der ETH Zürich wurden kollaborative, immersive virtualle Umgebungen aufgebaut, welche Personen als dreidimensionale Objekte erfassen und integrieren. Die erste der zwei gebauten Anlagen basiert auf einem dreiseitigen immersiven Rückprojektionsraum. 16 Kameras sind in der Installation integriert und erfassen die Silhouetten und Texturen des Benutzers. Eine 3D-Repräsentation des Benutzers wird, basierend auf den 16 Kamerabildern, in Echtzeit erzeugt und dann zur gegenüberliegenden Installation übertragen. Dort wird das 3D-Abbild in die virtuelle Umgebung integriert und zusammen mit dieser projiziert. Der Benutzer der gegenüberliegenden Installation wird ebenfalls mit 16 Kameras erfasst und sein 3D-Abbild wird zurück zur ersten Installation übertragen. Die untereinander verbundenen Installationen ermöglichen gemeinsames Arbeiten in einer Applikation. Die gleichzeitige Visualisierung des Arbeitspartners zusammen mit der Applikation erzeugt ein hohes Mass an Präsenz.

Am blue-c Projekt beteiligten sich vier Institute der ETH Zürich. Die Gruppe 'Virtual Reality' war verantwortlich für die gesamte Projektionseinrichtung sowie für das Bildaufnahmesystem. Die Herausforderung bestand in der simultanen Projektion und Bildakquisition. Elektrisch schaltbare "Phase Dispersed Liquid Crystal (PDLC)" Glasscheiben wurden als Rückprojektionswände eingesetzt. Diese werden transparent geschaltet, wenn die Kaermas Bilder aufnehmen, und dagegen matt geschaltet während der Projektion. Dieser Schaltvorgang zwischen transparent und matt wird 62.5 mal pro Sekunde wiederholt. Im transparenten Zustand nehmen die Kameras, welche ausserhalb des Projektionsraumes aufgestellt sind, Bilder der Person im Innern des Projektionsraumes durch die Scheiben hindurch auf. Das Stereoprojektionssystem ist nur aktiv während des mattens Zustands der PDLC-Scheiben.

Das blue-c Projekt war ein Polyprojekt der ETH Zürich (ETH Stipendium Nr. 0-23803-00).

Buil-It TN - ETH-interne Finanzierung

Dieses Projekt, genannt Build-It TN (Teaching Network), förderte den Einsatz neuer Technologien im Unterricht durch den Aufbau eines Departemente-übergreifenden Netzwerkes. Es wurde in erster Linie die Unterstützung derjenigen, die den Unterricht gestalten, angestrebt. Als einzusetzende Technologie kam das Build-It System zum Zuge. Für die Unterstützung der Kommunikation und des Informationsflusses im Teaching Network wurde eine WWW-Umgebung aufgebaut.

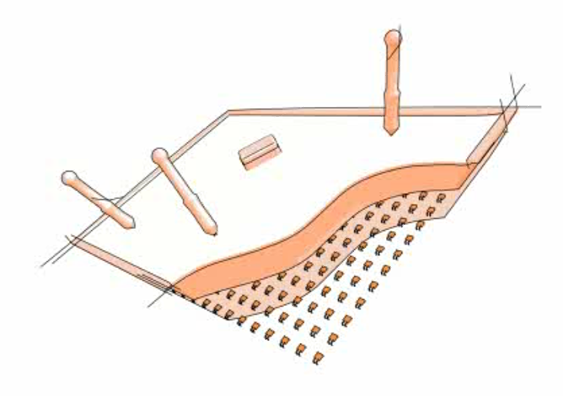

Build-It

Durch den Einsatz einer neuartigen, videobasierten Interaktionstechnik soll herausgefunden werden, ob und in wie weit sich die Konzeptphase der Produkteentwicklung im allgemeinen und der Anlagenplanung im speziellen unter besonderer Berücksichtigung von team-orientiertem Vorgehen verbessern lässt. Beim traditionellen Anlagebau entsteht ein Medienbruch zwischen Konzept- und Konstruktionsphase beim Übergang vom Zeichenbrett zum CAD-System bzw. von der Handskizze zum CAD-System. Zur Visualisierung der Anlage fehlen effiziente Medien um eine Lösung schnell und kostengünstig darzustellen und sie mit den Teammitgliedern oder Kunden zu diskutieren. Zur Darstellung werden meist Holz oder Kunststoffmodelle sowie Handskizzen verwendet, die später in CAD-Zeichnungen umgesetzt werden müssen. Um diesen Medienbruch zu vermeiden, bzw. zu entschärfen, lässt sich eine video-basierte Interaktionstechnik einsetzen, welche sowohl den skizzenhaften Entwurf auf Papier, das gemeinsame brainstorming-mässige Arbeiten eines Teams, verteiltes Arbeiten mehrerer Teams, als auch die elektronische Erfassung und intelligente Weiterverarbeitung der erzeugten Dokumente ermöglichen soll.

Das System gewann 1997 den Preis für den Industriestandort Schweiz.